首页 > 有山有水,才有北崔崖

有山有水,才有北崔崖

水是山的眼睛,有了水,山也就有了灵性,有了生的气息。

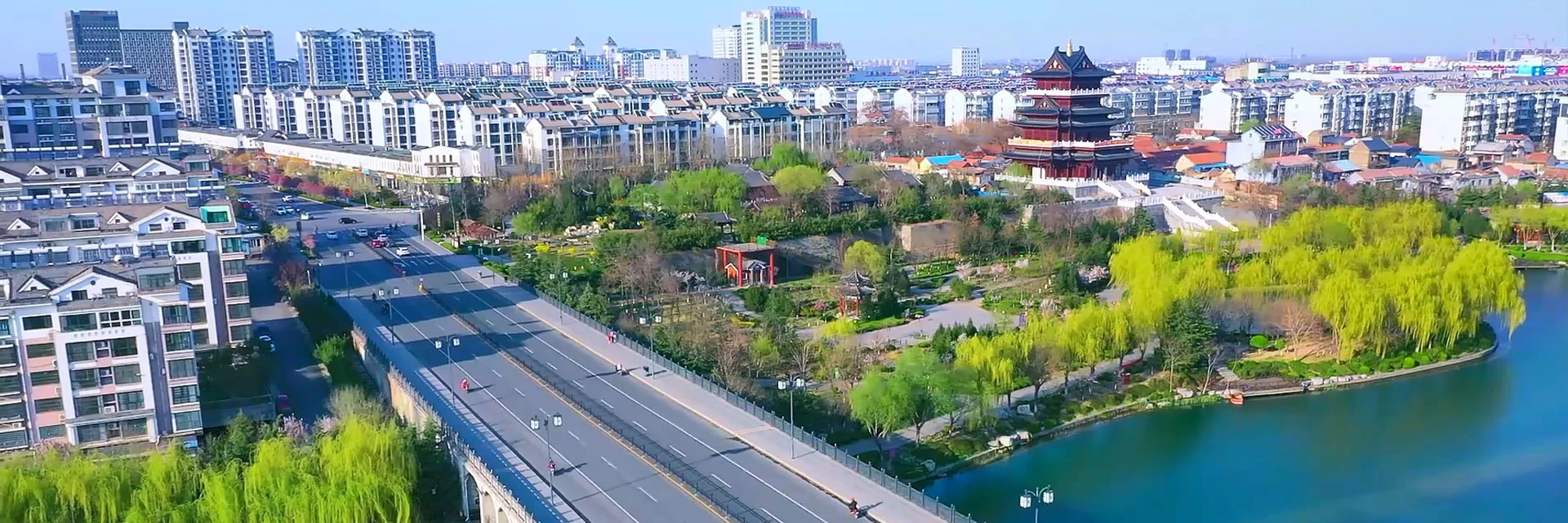

路遥遥,寻遍青州群山,千回百折中路遇北崔崖。空谷幽荡,泉水叠叠,于万峰腾龙中藏匿婉约之美。是石折腾着水?还是水激荡着石?让这里的水花翻腾得如此肆意,扮靓了山谷,引来山外客,热闹了小山村。

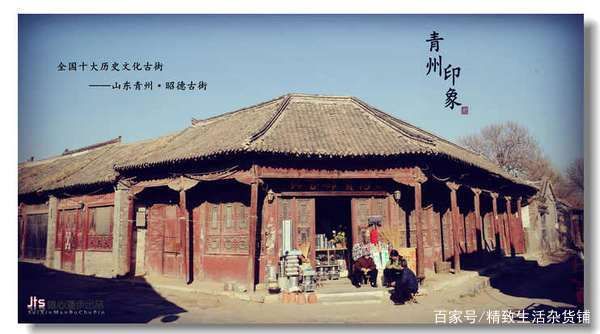

《青州市地名志》记载:明洪武初年,张氏自山西洪洞县迁此立村,因周围悬崖陡壁,长满松柏,青翠一片,故名翠崖。清《益都县图志》称崔崖,后以方位更为现名。北翠崖,一个极富诗情画意的名字,后人用其谐音“崔”字取而代之,没了山水的味道,也失去了想象的空间和诗情的诱惑,变得生硬和俗气。

好在,北崔崖只是一个符号,不仅仅是因为山上茂密的苍松翠柏和林间飘散着的花香,还有跌宕的溪水,碧绿的深潭和岸上石砌的民宅。走进北崔崖,也便走进了情感世界的最深处,望见了山,看到了水,记起了乡愁。

好在,北崔崖只是一个符号,不仅仅是因为山上茂密的苍松翠柏和林间飘散着的花香,还有跌宕的溪水,碧绿的深潭和岸上石砌的民宅。走进北崔崖,也便走进了情感世界的最深处,望见了山,看到了水,记起了乡愁。

初次相识北崔崖,是在夏初的一个午后。远处,陡陡峭峭的山,涂抹了浑身的绿,遮起了山石沧桑的容颜。走到近前,一河清清浅浅的水,在谷底的石板上打着滚,在空中溅起一串串的飞白;水底处,高高低低的岩,被岁月打磨得没了棱角,圆滑地裸露着,做了河床。目光所触,心念所及,波澜不惊中带着一点欣喜,随着河中的流水慢慢化作心间的一波波脉冲,在平静的心海里荡起一层层的涟漪。清爽的水气熨帖着疲惫的身心,在北崔崖不急不躁的流水中,得到了片刻的停歇与舒展。

河里的水不多,浅浅的,刚好没过河床上的石板,清澈见底。缓缓流淌的水轻抚着河底的碎石,不再挤挤搡搡,而是懒懒地躺着,毫无遮拦地暴露在游客的眼中。水流过河床中的石板,发出清脆悦耳的响声,似在弹奏一曲高山流水遇知音的相思,却又不舍得停留片刻,决绝地流向前方。四处飞溅的水花,调皮地从水中跃起,舞动着,翻飞着,白灿灿一片,盛开在河中。

山借水势所形成的自然景点分布在狭长的河道里,露出了俊俏,藏起了妩媚,犹如山里的村姑展现出天生丽质的娇美。水在断崖处飞溅,惊心一跃,翻转出灵动的舞姿,跌落在崖下的深潭里,瞬间又恢复了平静,化身一泓的深蓝。

黑龙潭,位于河中间,是河水长期冲刷形成的。她躲在岩层下,积蓄了一湾清水,幽深而蔚蓝。潭不大,只有一间屋大小,却望不到底,如此境地,让人亲近不得,却有望眼欲穿的渴望。村里人把黑龙的家安在这里,与他们朝夕相伴,或许是想得到她的护佑吧。

水大部分时间就在河床上波澜不惊地流淌着,我依旧是我,不因一时的赞许迷失了方向,也不因默默无闻无人关注而气馁,一直歌唱着,行走在属于自己的路上,平静而又平凡,安心而又舒心。

人光着脚丫在清浅的河水里悠闲地走来走去,时而弯下腰用手掬起一捧水,洒向空中,划出一道道美丽的弧线;时而用脚踏起一朵朵水花,搅乱了平静的水面,溅湿了身上的衣裤,平添了无穷的乐趣。

在村里人看来,不就是一点水吗?有什么稀罕好看的。然而就是这点水,却丰润了这片土地,保留下民众最原始的渴望,在平淡的日子里,漾成一圈一圈的律动,抵达生命出发的源点。

再访北崔崖,是在草木盎然的八月,山间泉水涌动,溪流遍野。

夏季,降水频繁,雨量充沛。干涸的大山早已憋足了劲,喝得饱饱的,让附着在山体上的草木挺直了腰板,尽显蓊郁洇润之气。销声匿迹的山泉也不甘寂寞,慢慢流出石隙,在泉口涌出一圈圈的水韵,顺着山流下来,淌到了山路上,汇流到山谷中。

此时,北崔崖的河水不再那么稀缺,十几米宽的河道已经被上游汹涌的来水塞得满满当当,足足有两米多深,淹没了河中的一切景点。水在窄窄的河道里奔腾着,咆哮着,推推搡搡涌向前方。是挡不住远方的诱惑,还是魔鬼般狐性的欲望?让她们毫不留恋两岸的风情,收藏起往日的温情和柔和,喊着号,打着滚,翻腾着争先恐后勇往向前奋力挤去。我想,逝者如斯,是水的天性使然!

水孕育了生命,也承载着生命。老子尚水,说“上善若水,厚德载物”,是因为水蕴含了修行的哲理。孔子尚水,说 “水有五德,有德、有义、有道、有勇、有法,君子遇水必观”,是因为水的性情与人的德行有相通之处。于是,有水的地方,就有了村庄,有了人类的生生不息,有了一脉相承的中华文明和精神。

湍急的水流冲刷着河床上的石板,发出一声声的吼叫,如同猛兽决战前的咆哮,在向坚硬的岩石示威。水流窄处,奔流激荡,原本清透的水泛起高低的白沫,散开在水面上,白花花一片。断崖处,涌动的水如同插上了梦想的翅膀,欢呼着,跳跃着,划出一道道优美的弧线,展现着她娇柔优美的身姿,只是一瞬,便于生命的精彩处谢幕了,跌落在深潭里。潜藏的黑龙被激怒了,发出轰轰隆隆的吼声,从水面上腾空而起,幻化成了一道美丽的彩虹,悬在空中。于是,山谷中多了一座飘忽的仙人桥,如虹般飞架在两山之间,带给人海市蜃楼般的惊喜与怀想,不觉中,便醉了心扉,醉了山林,醉了这河激荡的水。

河两岸层层叠叠的山岩,与水朝夕相伴,没了棱角,没了粗糙,多了一些女人的娇柔与温情。水是柔性的,而岩则是刚性的,刚柔相济,在岁月的磨合中竟然演绎得那么完美无缺。是水的耐性磨平了岩石的刚烈,还是水的柔情征服了岩石的野蛮?在静于动中,沉于浮中,退于进中,河中的岩石变换出圆滑的神态,让人生多了一些思考。

北崔崖四季有水,长流不断,那可真是难得。

究其原因,仁河峪群山连绵,谷深涧幽,山上的水都要汇聚到谷底,顺着山势在深涧中流淌。北崔崖就在仁河峪狭长山谷中,上游沟沟坎坎的泉水一点一点聚集,在峡谷中汇流成河,长流不竭。尽管谷长涧深,树木茂盛,但是青州的山为石灰岩,土层薄,干旱贫瘠,也很难涵养大量的水分。更何况受季风气候的影响,夏季高温多雨,降水频繁,容易造成河水暴涨。除此之外,便是干燥多风,降水稀少。

生命不会因为外在自然环境的变化而变化,他要在无常的大自然中寻求属于自己的恒定。上世纪七十年代,聪明的北崔崖人在村外上游牛角山下,筑起堤坝,建了水库,积蓄起有限的水源,留下了生命的希望。

山谷最深处的来水流经北崔崖狭窄的河道,从而使得牛角山水库长时间有水,只是随着季节的变换,水或深或浅,让生命的延续得到了保证。回忆起修堤坝的场景,村里的老人说,“那几年天旱,水都喝不上,更不用说地里的庄稼和山上的树了,大家只好到十几里外的下游水库挑水喝。”脸上显出无奈的神情。

我的眼前仿佛晃动着一群山里汉子,挑着担的,推着车的,赶着车的,一路上来来往往。窄窄的山路上,来回穿梭着运水的人,在他们眼里,盛着的是水,溢出的就是油呀,所以都小心翼翼地走着。

“那时候真是缺水缺怕了,没水的时候,就是抬头瞅着天,盼着龙王爷下雨。好不容易盼来一场雨,家里用的大盆、小盆全都放到屋檐下,接水喝。靠天靠地不如靠自己,大集体时候,大队老书记领着我们社员就在村外修堤坝,全村劳力都上阵,有赶着马车去外面拉水泥的,有开山凿石的。男人们都在坝上干活,女人们就在家里做饭往工地上送,大家心里有了盼头,都在忙活。”老人说起来有点兴奋。

“不到一周的时间,堤坝就建好了,看着截流下来的水在库里慢慢升高,我都兴奋的好几夜没合眼。”岁月的皱纹在老人脸上舒展开来。

当我转身离开的时候,我就想,本该是物质的水,满足着生命的需要,然而在老人心中,水更像一种精神的象征,凝结着劳动大众的智慧和与自然和谐共处的思想,是不等不靠利用自然,改造自然的进取精神,恰如刘禹锡在《天论》中所言“人诚务胜乎天者也”。

的确,人是可以胜天的。

北崔崖沾满了水的灵气,也流露出山乡人最质朴的文化情结。

青州西南多山,且为青石,坚实含不住水。即有林木,多为侧柏,生在岩隙间。受季风气候的影响,降雨多集中在夏季,除此便稀缺雨水的青睐。故此,青州的山多是北方汉子的味道,不用半点的修饰和雕琢,粗犷豪放,坦荡刚烈。哪像南方的山,涂抹了遍体的青翠,水灵而葱茏,浑身散发着江南女人的秀气,惹得路人频频回首。

好在,青州有个北崔崖,让干巴巴的山区多了一点湿润,多了一份美好的期待。浅浅一河的水,吸引着山外的人一次次走进大山,寻找生命起初的原点,触动心灵深处返璞归真,陶醉山野的那份无拘与无束。

作为乡村旅游的风景区,是要有点文化渲染的,且带着地域色彩。

河为遇龙河,河道里分布着老龙湾、黑龙潭、匣子湾、龙歇坪等景点。河水随着地势的高低,形成了几处大大小小的瀑布,称为“龙湾瀑布群”。命名初衷,有意无意都与“龙”有关,体现出当地老百姓最朴素的信仰。龙作为古代神话传说中的一种神异动物,已经成为中华民族的图腾,几千年来,似乎被人们奉做了一种神明,智慧圆满如圣贤一般。在他们眼里,这条河就像一条潜伏在深谷里的蛟龙,将祥瑞降临在朴实的山里人身上,无灾无难,幸福安康,过着平淡祥和的日子。两岸分布着瀑布和泉水,母女泉涌动着孝老爱亲的传统美德,流淌着山乡人血脉深处最质朴的道德情感。

有一天,当山外人涌进这个偏远的小山村,踏足这片山山水水的时候,蛟龙也不再静默,而是腾空而起,砌了河岸,修了栈道,安了护栏,架了拱桥,彻头彻尾盛装打扮一番,将北崔崖的绿水青山变作了金山银山。

因为水的缘故,短短几百米的河道变成了一个风景区。本来是一个原生态的地方,点缀着墨香,浸润了文化的色彩,留下些许文字的记忆。

闻山间溪水,泠泠作响,软化了大山的雄浑;赏山林葳蕤,郁郁苍苍,生命凝翠欲滴成满目的繁华。

在清凉的水中,光着脚丫,踩着青石板,追寻北崔崖的清秀与葱郁。瞬间,油然而生一种莫名的亲切感,来自于脚下,流淌在胸中。俯身,掬起一捧水,畅然饮之,心也豁然开朗起来。于是,放慢脚步,情至深处便踏水而歌了。

道法自然,水循其道;人亦自然,借势而为。水与人便一路同行,相生相随了。

有山,有水,也就有了北崔崖。

点评内容