首页 > 首展!最大规模的苏作艺术珍品集中在青博展出

首展!最大规模的苏作艺术珍品集中在青博展出

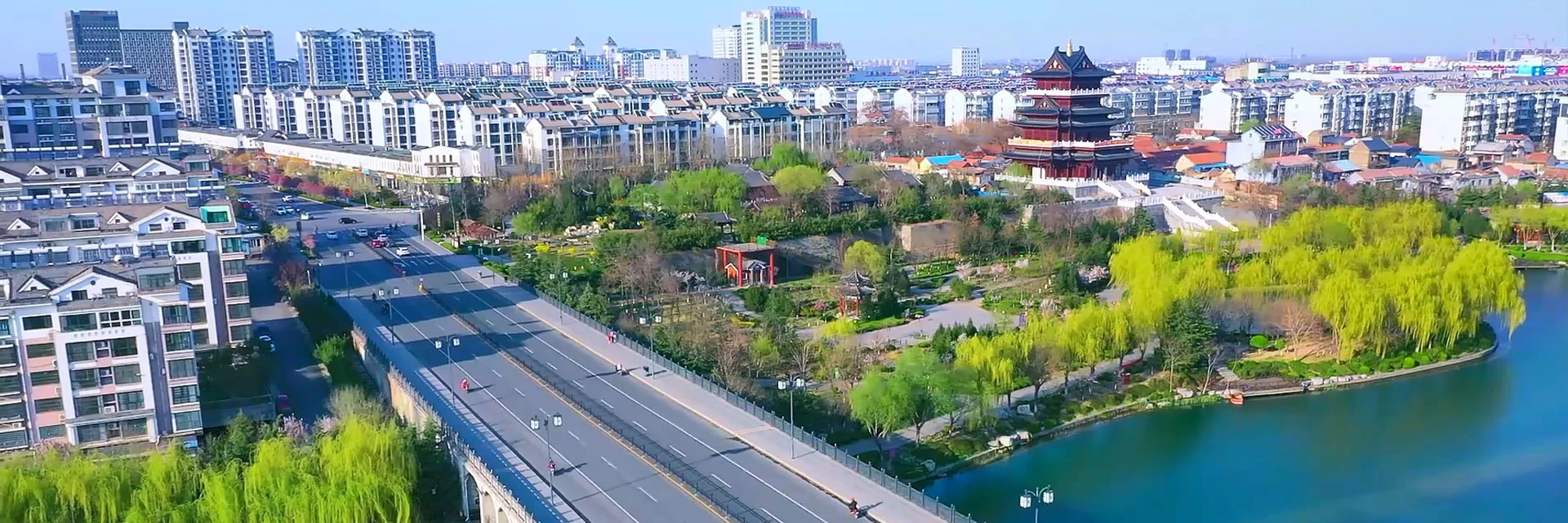

又见江南——苏州博物馆藏苏作撷珍艺术展12月27日正式开展,这是苏州博物馆藏苏作艺术珍品首次大规模的集中展出,也是青州博物馆与苏州博物馆继2023年《微笑千年——青州龙兴寺佛教造像展》之后再度合作大展,更是苏州博物馆、青州博物馆传承和弘扬优秀传统文化和中华美学精神的携手力作。

本次展览以社会主义核心价值观为引领,坚持在继承传统中创新发展,厚植家国情怀,培育精神家园,弘扬苏作精神,坚持文化自信。展览以传统工艺的大类划分为依据,按苏式江南的特点,分为三个单元:粉妆玉砌——雕文刻镂忆江南、锦绣万千——指尖舞蹈绣江南、闲情偶寄——市井生活品江南。展品共计92件/套,不仅甄选明清时期典型苏工苏作,更有数十位中国工艺美术大师和国家级、省级代表性传承人作品,其中不乏解放初期十余位著名老艺人的孤品、绝品,且本次参展的玉雕、木雕、刺绣、缂丝、发绣、苏扇等均形式新颖,技艺精湛,寄寓了古今江南的文化精神与智慧,彰显出苏作艺术气质的底色,映射着新时代苏作工艺砥砺前行的足迹和与时俱进的活力。

粉妆玉砌——雕文刻镂忆江南

自唐宋伊始,伴随着江南经济文化重心的兴起,苏州得自然、经济、人文生态之利,经济繁盛,人文荟萃。至明中叶,本已具有相当基础的手工业迅速发展,成为城市的一道亮丽景观。明张瀚《松窗梦语·百工纪》记载:“江南之侈,尤莫过于三吴……吴制器而美,以为非美弗珍也……四方贵吴,而吴益工于器。”及至嘉靖、万历年间,苏州手工业,如金银器、铜器、玉雕、木雕、竹雕、牙角器、漆器、制扇、家具等,全面蓬勃发展,制作高雅,巧夺天工,成为全国的楷模。

新中国成立后,新苏作作品既有对经典传统文化元素的继承,又具有现代理念创新的艺术风格。有的作品在材质应用中充分发挥想象,因材施艺,因物相形,特殊的材质对应精巧的构思,突出了作品的唯一性;有的作品材质不变,在题材和做工上探掘新路,成为现代时尚的“小蛮腰”,展现出新时代中国工艺美术大师们探索“苏作”创作的新面貌,传达出传承创新、开拓进取的精神风貌。

锦绣万千——指尖舞蹈绣江南

苏绣有着两千多年的历史,是中国刺绣艺术的代表,她凝聚了中国人的精神情感和审美追求,以其卓越的品质,持续不断的创新能力引领着时代风尚,成为中国工艺美术的典范。2006年,苏绣(苏州刺绣)入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

纵观苏绣艺术的发展,在各个历史时期均有非凡的创造,其绣山水能分远近之趣,楼阁具现深邃之体,人物能有瞻眺生动之情,花鸟能报绰约亲昵之态。及至近代,一代大师沈寿以新意运旧法,显光弄色,参用写实,创“仿真绣”,著绣谱、开学堂,为苏绣的发展培养了一批后继之秀。新中国成立之后,苏绣在更广阔的舞台上不断突破自我,以生生不息的艺术创造力,薪火相传,代代相继。

闲情偶寄——市井生活品江南

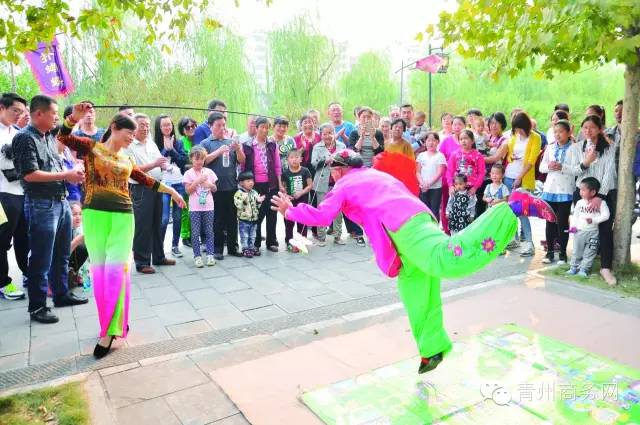

江南,一个被偏爱千年之久的诗意之地,这里的悠闲散落于潋滟湖光、空蒙山色、精致园林、婉转昆曲。尽管“小扣柴扉久不开”,但“一枝红杏出墙来”足以让叶绍翁拥抱遗憾,发现柳暗花明的惊喜;因病卸任苏州刺史,回到洛阳十二年后,白居易仍谙忆“山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”,折射出内心的从容自适。清代江南人李渔更是写出了名著《闲情偶寄》,位列“中国名士八大奇著”之首,关照了以文房四宝、明式家具等所呈现的文人生活,在清新脱俗的外表下,静静流淌着醇厚的吴文化,历经百年,潜移默化地深入了寻常百姓的苏式生活。

衣食住行,是人们日常生活的内核,虽至为细碎琐屑,却烙出社会生活的色彩和深度。自宋代以后,苏州的衣食住行,尤其是文人士大夫阶层,逐渐实现“工”与“艺”的珠联璧合,物质需求与心性需要相互依托,追求生活的闲趣、雅致,赋予日常生活审美品格和文化品位,可谓“清嘉与奢华并存”。即便是寻常百姓之家,也将衣食住行打理得精致多元,使有限的资源发挥无穷的趣味。

欢迎走进青州博物馆,走进苏作江南!

展览时间:2024年12月27日-3月27日

展览地点:青州博物馆一楼临时展厅

点评内容