首页 > 古城有约:青州府贡院

古城有约:青州府贡院

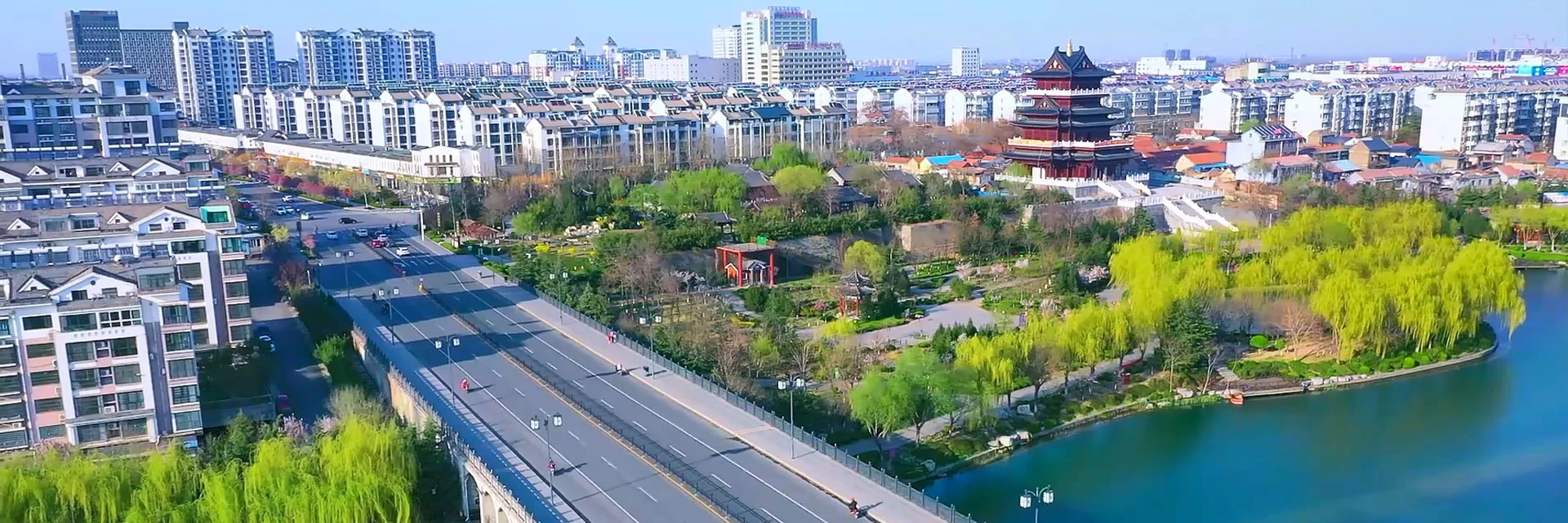

在青州古城的东门大街中段路北,有一座清代的院落,即今青州科举博物馆,也是历史上青州府贡院所在地。

何谓贡院?在封建社会,凡是给皇帝的物品都叫贡品。通过考试选拔人才贡献给皇帝或国家,其考试的地方起初称作“试院”或“考院”,明清时皇帝更是下旨将全国府级以上的考院统一命名为“贡院”。因此贡院就是朝廷定期开科取士选拔官吏的地方。

说到开科取士,就不能不提我国历史上的选官制度。从夏朝到春秋时期,选官制度为世卿世禄制,官位主要靠世袭;战国时期,除了世袭爵位外,也按军功授爵;西汉武帝时期开始实行察举制,包括地方察举和皇帝征召等;魏晋南北朝时期实行九品中正制。在血缘与地缘政治相结合的情况下,很难跳出“荐人唯亲”的框框,其结果就是官吏“上品无寒门,下品无世族”。

隋唐时期,朝廷为了打破地方官员和豪门士族把持官员升迁的局面,开始实行科举制,用科考选拔人才;宋元时期科举制进一步发展;明清时期实行八股取士,官员的选任权完全收归中央。科举制度以相对公正、公平、公开的形式选拔和收揽人才,使拥有才识的读书人有机会进入各级政府任职。它促进了教育事业的发展,使士人用功读书的风气盛行;也促进了文化艺术的发展,进士科重视考诗赋,大大有利于唐诗的繁荣。

正是因为科举考试才有了考试的地方,即试院、考院及后来的贡院。

史料记载我国最早的贡院,于唐开元二十四年 (736)设立在京城(长安,即现在的西安)礼部南院。 此时的贡院既是科举的专用考场,也是礼部管辖下的一个职能相对独立的考试管理机构。北宋初期,在京城(东京,即现在的开封)设立贡院,之后要求具备条件的府州县也设立贡院。

据光绪《益都县图志》记载,“试院在卫街颜曰‘考院’。明初,为布政分司。万历四十一年,按察司副使高第、知府王家宾等改为云门书院。学道试士,亦即在此。国初,因之。顺治、康熙,知府夏一凤、陶锦皆有修葺。雍正以来,以为学使按临之所,遂专‘考院’ 之名。”这是笔者见到的有关青州府贡院 (考院)的明确记载。

从这里我们看出,当时的云门书院充当了科举考试临时的考院。那之前在青州府有没有考院呢?虽然没有见到记载,答案应该是肯定的。

今天的青州市,虽然只是一个县级市,但直到明朝初年,青州绝大部分时间一直是山东地区的行政首府和军事中心。其中南北朝时期的南燕国,曾定都在青州广固城。

隋唐朝代设青州总管府;宋朝时期设京东东路治所在青州;金朝称为山东东路益都总管府治(“山东”自金朝开始,成为行政区划名称,之前只是一个地域概念,泛指整个太行山以东的地区);元朝先设山东行省(“省”的名称由此而),后归中书省直接管辖设益都路总管府治;明初仍沿用元朝的行省制,设山东行省布政司治所在青州城。青州城作为省一级州郡治所,其繁华已经存在了一千多年,是中国东部地区政治、经济、军事、文化中心,虽然那时没有“省会”这个概念,但青州实质上就是山东区域的“省会”城市。那么作为国家三年一大比的科举选士,其乡试(省级考试)不在青州会在哪里呢?更不用说基层的县试、府试和院试了!

云门书院在当时是临时充当考院,在此之前,青州有官学(宋代最早有州学,元代有益都路府学,明清两代有府学和县学),还有很多著名的书院和寺庙,都可以临时安排作为考试场所。所以在青州专有考院之前应该是有考场的。就像现今的高考、自学考试、公务员考试等安排在各学校考试一样,只不过现在的考生多,而以前的考生很少而已。查阅青州的名人生平传略,如北宋三元宰相王曾就是在青州参加乡试而得解元,从而可以佐证青州府贡院之前是有考场的。

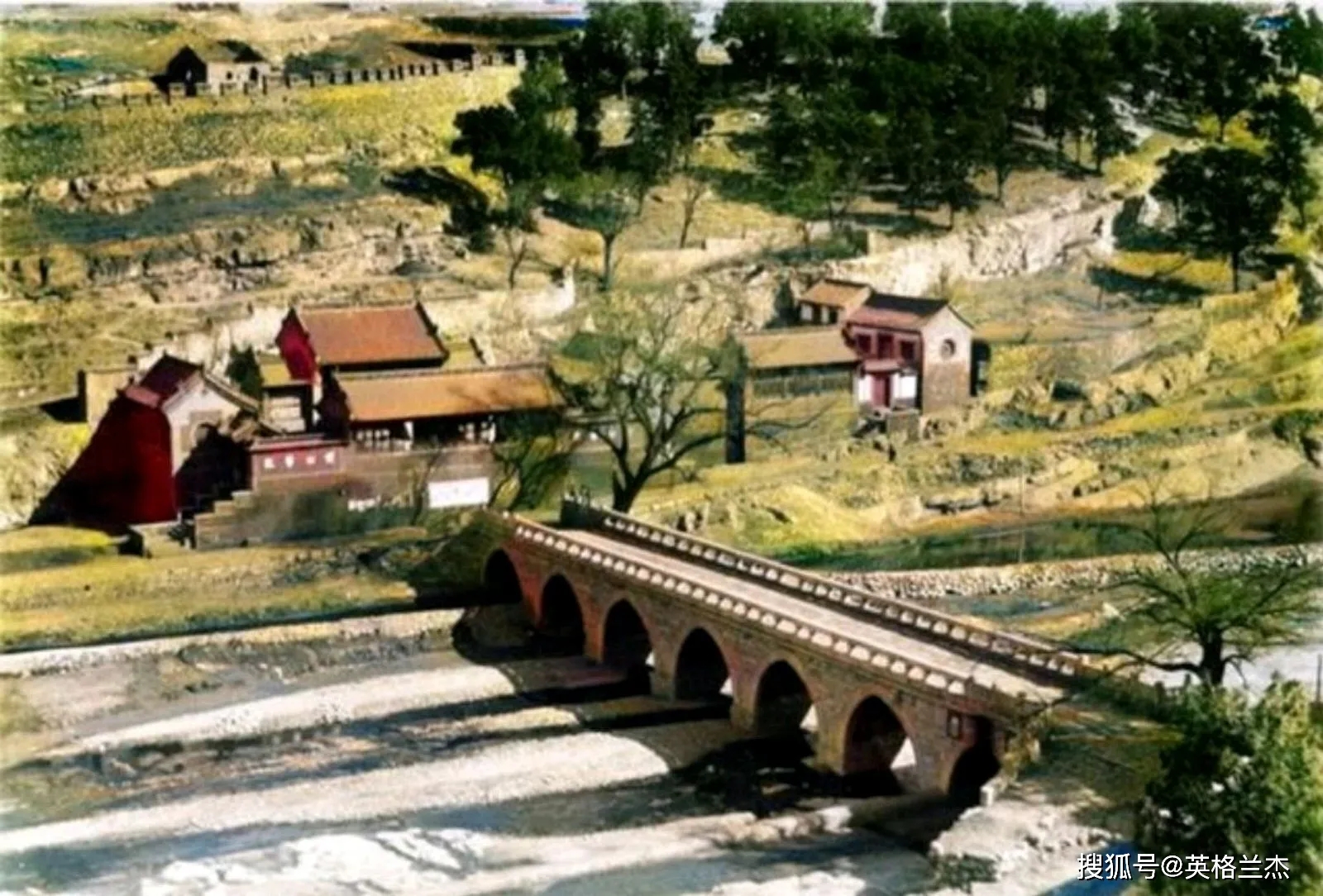

明初的山东布政司署衙(今贡院)于青州南阳城,具有相当规模建筑群。洪武九年(1376)山东布政司西迁至历城(今济南),而这个位于青州南阳城的偌大署衙,在很长时间里则是处于空置状态,没有得到很好地利用,以至于很多建筑溃废坍塌,院落荒芜。万历四十年(1612),山东按察副使高第与青州知府王家宾共议,将此处改建为书院,按察副使高第为之命名曰“云门书院”。到了科考之时,就成了考院。

书院新建之初,中为正堂五楹,前列东西号房,前为仪门(即大门),左右为辕门,后改建为中军堂。堂后为川堂,为二堂,额“梦愚堂”三字于上。之后有后堂,周以缭垣。开始以堂舍为临时考场,后又增建房舍,谓之考棚。康熙五十八年,知府陶锦翻修、增修。考院鼎盛之时,有六栋考棚,考室多达百余间。清雍正四年(1726),朝廷颁布旨令,将青州府考院正式命名为“青州府贡院”。

青州考院经过一百多年不断地增建、扩建,到清朝末期已达到相当的规模(见布局图)。考院正门位于现东门大街中段北侧,院落自此往北延伸有四进院落,最北接近于夥巷街南侧。而东西宽约80米,南北长约400米,占地约五十亩。院落之间有廊式甬道相连,甬道用青砖铺设,上有木柱青瓦覆盖。考院布局合理,气势雄伟,院落甬道两侧设施严格按中国历史文化传统要素对称布局。

考院大门南向,门前为牌坊式辕门,大门外东西两侧为中军楼(即八角楼)。稍进,为仪门。大门至仪门之间两侧东西厢房分别是十一楹的官厅, 仪门之后乃是正堂。仪门至正堂之间甬道两侧是“号舍”,即考棚,坐北朝南,前后三排,每排各有考 棚十九间,东西长约30米。考棚很小,朝南敞开,每间高6尺,宽3尺,深4尺,里面仅搭一高一低两块木板,白天是考试的桌凳,晚上并在一起便是睡床,敞开的一面有道木栅,考生入棚即可锁住。

正堂东西九楹,为考院主要建筑,高大宏伟,乃考院督学(学政)办公地点。过正堂之后为“梦愚堂”, 正门眉上悬匾额“梦愚堂”三字,乃顺治十三年, 督学施润章所题额。其堂应该是督学(学政)、书吏读书学习的活动场所。“梦愚堂”西侧为考院书吏起居之地,东侧为厨房餐厅之所。“梦愚堂”之后为后堂,之间有甬道相连,两旁为东西厢房,各有房舍九间,为考生临时居住之所。后堂的作用,应该是藏书之地。后堂之旁,有东、西堂,各有九楹,应该是考院物品储藏之地,或作考生以及外来书吏临时居住之所。整个考院四周建有丈二高的围墙,围墙以青砖为垛,白灰覆墙,青瓦覆顶,整齐整洁,一派古式庭院风格。

清末时期,青州府辖十余县。每到考试时节,青州府境内十余县学子齐聚青州。他们手提书篮进入考场,每人一间,通宵达旦,彻夜秉烛,殚精竭虑,认真考试。有巡察者往来监考,气势威严,更加烘托凌厉气氛,让考生无不望而生畏。而考院门外扎着席棚,一片叫卖之声,为考生提供食宿方便。青州贡院作为府城考选各县秀才场所,历史长达数百年之久,一直延续至光绪末年(1905)。从青州府贡院走出过800多名进士和12位状元,这个数据跟江南贡院当然没法比,但在整个北方地区,绝对名列前茅,在孔孟之乡的山东,这一成绩也是“学霸”水平,尤其值得夸耀了。

1905 年朝廷诏令改革学制,废除科举,仿西方办新学,考院遂废止。废止后的青州府贡院改为 “青州师范学堂”、民国初年的山东省第四师范学校、新中国成立后的山东省工农速成中学、益都(青州)二中、云门双语学校等。

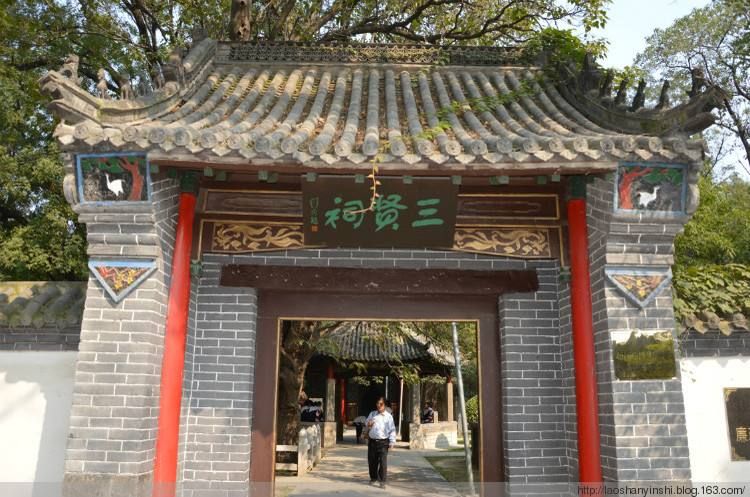

斗转星移,流年似水。如今我们看到的青州府贡院,只是以前贡院“仪门”的部分建筑,现为青州科举博物馆,陈列展示了科举时代的实物及文化。

走进科举博物馆,首先映入眼帘的是院子中央至圣先师孔老先生的行教像,另有东西展室各三间。东展厅展示的科举制度简史、青州历史名人及实物:考试的课本、学生的习字本还有考试的作弊小抄(看来作弊也是有历史渊源的);还专门仿制了一间考棚,一位书生坐在桌前,左手托腮冥思苦想认真作答,桌上一笔一纸一砚台,桌下还有一食盒,这考生要在这里呆九天啊!西展厅内展示的青州科举名录与状元文化,有进士名录、文武状元画像及介绍;还专门展示了赵秉忠的状元卷复制本及其他实物如家族谱、文集;东南及西南的两座八角楼分别展示了古代的书房及教育、青州府的书院、青州府的科举名人、牌坊…… 科举博物馆北墙上有封闭的仪门,仪门两侧是中国历代文武状元名录以及清代不同品级的官服画像,仪门外紧临着云门双语学校四层楼高的外墙,上书“明德” 两个金晃晃的大字,在夕阳的照耀下格外醒目,提醒着我们办学育人的目标与宗旨。

走出贡院,站在仪门外的古街上,青石铺路,店铺林立,恍惚中仿佛穿越到了古代:三年一比的“秋闱”时节,忙忙碌碌的店小二在迎接远道而来的士子们,他们风尘仆仆,却又意气风发奔赴考场去实现自己的理想……可是有多少像王曾、赵秉忠、冯溥、刘澄甫等这些一举成名天下知的士人呢,更多的是多试不举失意落魄的蒲松龄们,还有那些金榜题名却近乎癫狂的范进们……

青山依旧在,几度夕阳红。正是这蔚为壮观的贡院“仪门”,向人们诉说着青州府贡院历史上的悲欢……

点评内容